L’emottisi: da cosa può essere causata

L’emottisi rappresenta un sintomo respiratorio che può destare particolare preoccupazione in chi ne soffre. La presenza di sangue nell’espettorato può variare da tracce minime fino a quantità più significative, richiedendo sempre un’attenta valutazione medica per identificarne l’origine e la gravità.

Comprendere le diverse cause che possono scatenare questo fenomeno è fondamentale per orientare correttamente la diagnosi e pianificare il trattamento più appropriato.

Cosa si intende per emottisi

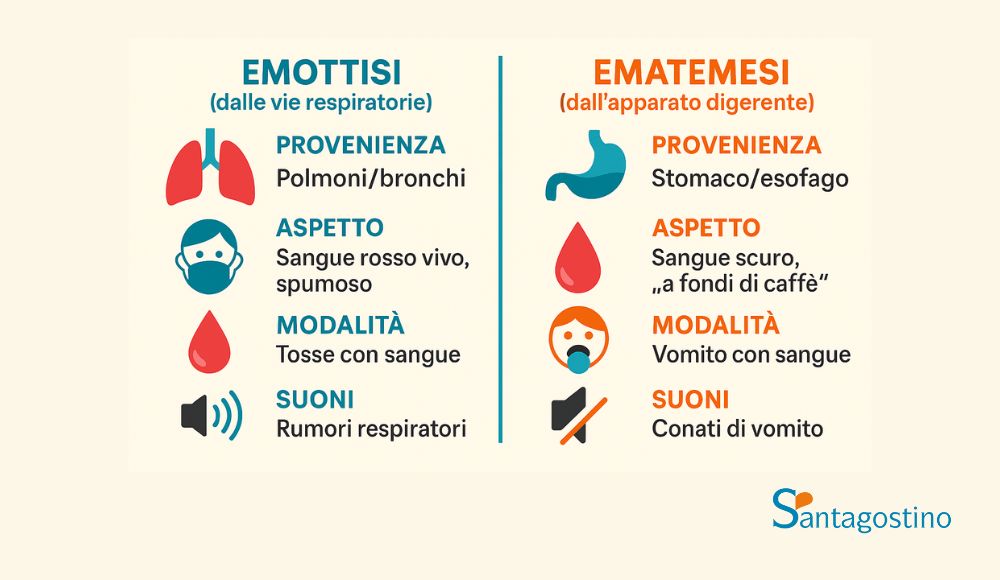

L’emottisi è definita come l’emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse. Questo fenomeno può presentarsi in diverse forme, dalla semplice striatura ematica nell’espettorato fino all’espulsione di sangue rosso vivo in quantità variabili. È importante distinguere l’emottisi dall’ematemesi, che invece consiste nel vomitare sangue proveniente dal tratto gastrointestinale.

La quantità di sangue emessa permette di classificare l’emottisi in diverse categorie. L’emottisi minima corrisponde a tracce di sangue misto a espettorato, spesso sotto forma di striature rossastre. L’emottisi moderata implica l’espulsione di quantità più significative, tipicamente tra 20 e 200 ml nelle 24 ore. L’emottisi massiva, la forma più grave, comporta la perdita di oltre 200-600 ml di sangue al giorno e rappresenta un’emergenza medica.

Il sangue nell’emottisi proviene tipicamente dai vasi sanguigni delle vie respiratorie, che possono essere danneggiati da processi infiammatori, infettivi, neoplastici o traumatici. La circolazione polmonare riceve sangue sia dall’arteria polmonare che dalle arterie bronchiali, e il sanguinamento può originare da entrambi i sistemi vascolari.

Differenze tra emottisi e emoftoe

È fondamentale distinguere l’emottisi dall’emoftoe, terminologia meno utilizzata nella pratica clinica moderna ma che può creare confusione. Tradizionalmente, l’emoftoe indicava specificamente l’espettorazione di sangue puro, senza mescolanza con espettorato, mentre l’emottisi comprendeva qualsiasi presenza di sangue nell’espettorato.

Nella pratica medica attuale, il termine emottisi viene utilizzato per descrivere qualsiasi forma di sanguinamento dalle vie respiratorie, indipendentemente dalla quantità o dalla purezza del sangue espettorato. Questa semplificazione terminologica evita confusioni e permette una classificazione più pratica basata sulla gravità del sanguinamento.

L’aspetto del sangue può fornire indicazioni sulla sua provenienza: sangue rosso vivo e schiumoso suggerisce un’origine dalle vie respiratorie inferiori, mentre sangue più scuro o coagulato può indicare una permanenza più prolungata nelle vie aeree o un sanguinamento più lento. Un’altra differenza, inoltre, è quella tra emottisi, che riguarda le vie respiratorie, ed ematemesi, che è invece generata nello stomaco o esofago.

Cause infettive dell’emottisi

Le infezioni respiratorie rappresentano una delle cause più comuni di emottisi, particolarmente nei paesi in via di sviluppo. La tubercolosi polmonare è storicamente la causa infettiva più frequente di emottisi, sia nelle forme attive che in quelle post-tubercolari con sequele cicatriziali.

La tubercolosi può causare emottisi attraverso diversi meccanismi: erosione diretta dei vasi sanguigni da parte del processo granulomatoso, formazione di caverne che possono contenere vasi sanguigni esposti, e sviluppo di aspergillomi secondari in cavità preesistenti. Anche dopo la guarigione, le sequele della tubercolosi possono continuare a causare episodi di emottisi.

Le polmoniti batteriche, specialmente quelle causate da Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, possono presentarsi con emottisi. Questi batteri tendono a causare necrosi tissutale e formazione di ascessi, con conseguente danneggiamento dei vasi polmonari.

Le infezioni fungine, come l’aspergillosi, possono causare emottisi sia nelle forme invasive che in quelle allergiche. L’aspergilloma, una formazione fungina che si sviluppa in cavità polmonari preesistenti, è particolarmente associato a episodi ricorrenti di emottisi, a volte massiva.

Le bronchiectasie, spesso conseguenza di infezioni respiratorie ricorrenti o di fibrosi cistica, rappresentano una causa cronica di emottisi. La dilatazione e l’ispessimento delle pareti bronchiali, associati a infiammazione cronica, predispongono al sanguinamento ricorrente.

Cause neoplastiche

I tumori polmonari, sia primari che metastatici, rappresentano una causa importante di emottisi, specialmente nella popolazione anziana e nei fumatori. Il carcinoma broncogeno è la neoplasia più frequentemente associata a questo sintomo, presente nel 50-70% dei pazienti al momento della diagnosi.

Il carcinoma squamoso del polmone è il tipo istologico più frequentemente associato a emottisi, seguito dall’adenocarcinoma e dal carcinoma a piccole cellule. Il sanguinamento può derivare dall’erosione diretta dei vasi sanguigni da parte della massa tumorale, dalla necrosi centrale del tumore, o dall’infiammazione dei tessuti circostanti.

Le metastasi polmonari da tumori di altri organi possono anch’esse causare emottisi, particolarmente quelle altamente vascolarizzate come le metastasi da carcinoma renale, tiroideo o coriocarcinoma. Anche i tumori ematologici, come i linfomi, possono coinvolgere il polmone e causare sanguinamento.

I tumori benigni delle vie respiratorie, come gli adenomi bronchiali, i papillomi e gli amartomi, possono occasionalmente causare emottisi, specialmente se localizzati in prossimità di grossi vasi o se causano ostruzione bronchiale con infezione secondaria.

Cause vascolari e cardiache

Le malattie cardiovascolari possono essere responsabili di emottisi attraverso diversi meccanismi fisiopatologici. L’embolia polmonare rappresenta una causa importante, particolarmente quando si verifica infarto polmonare. Il sanguinamento deriva dalla necrosi del tessuto polmonare conseguente all’ostruzione vascolare.

L’ipertensione polmonare, sia primaria che secondaria, può causare emottisi a causa dell’aumento delle pressioni nel circolo polmonare. Le malformazioni arterovenose polmonari, benché rare, possono causare episodi di emottisi significativa a causa della fragilità dei vasi anomali.

Le malattie cardiache che causano ipertensione polmonare secondaria, come la stenosi mitralica, l’insufficienza cardiaca congestizia grave, o i difetti cardiaci congeniti con shunt sinistro-destro, possono presentarsi con emottisi come conseguenza dell’ipertensione venosa polmonare.

La rottura di aneurismi delle arterie bronchiali o di malformazioni vascolari può causare emottisi massiva, rappresentando un’emergenza medica che richiede intervento immediato.

Cause infiammatorie e autoimmuni

Le malattie infiammatorie sistemiche possono coinvolgere il polmone causando emottisi. Le vasculiti sistemiche, come la granulomatosi di Wegener (granulomatosi con poliangite), la sindrome di Goodpasture, e la sindrome di Churg-Strauss, possono causare sanguinamento polmonare attraverso l’infiammazione dei vasi polmonari.

La sindrome di Goodpasture è caratterizzata dalla presenza di anticorpi anti-membrana basale glomerulare che causano sia glomerulonefrite che emorragia polmonare. Questa condizione può presentarsi con emottisi massiva e insufficienza respiratoria acuta.

Le malattie del tessuto connettivo, come il lupus eritematoso sistemico, la sclerodermia, e l’artrite reumatoide, possono causare coinvolgimento polmonare con possibile emottisi. Il meccanismo può essere diretto, attraverso vasculite polmonare, o indiretto, attraverso lo sviluppo di fibrosi polmonare o ipertensione polmonare.

L’emosiderosi polmonare idiopatica è una condizione rara caratterizzata da sanguinamento polmonare ricorrente di causa sconosciuta, che si manifesta tipicamente nei bambini e nei giovani adulti.

Cause traumatiche e iatrogene

I traumi toracici, sia penetranti che chiusi, possono causare emottisi attraverso la lesione diretta del parenchima polmonare o dei vasi sanguigni. Le fratture costali possono danneggiare il polmone sottostante, mentre i traumi ad alta energia possono causare contusioni polmonari estese.

Le procedure mediche invasive rappresentano una causa iatrogena di emottisi. La broncoscopia, specialmente quando vengono eseguite biopsie, può causare sanguinamento di grado variabile. Le procedure di biopsia polmonare percutanea, sia con ago sottile che con ago tranciante, possono causare emottisi come complicanza.

I catetteri centrali inseriti attraverso la vena succlavia o giugulare possono raramente causare perforazione vascolare con emottisi se posizionati scorrettamente. Anche la ventilazione meccanica con pressioni eccessive può causare barotrauma con sanguinamento polmonare.

L’uso di anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici può predisporre a emottisi in presenza di lesioni polmonari preesistenti, anche minime, che altrimenti non causerebbero sanguinamento clinicamente evidente.

Diagnosi e approccio clinico

La valutazione di un paziente con emottisi richiede un approccio sistematico che inizia con un’anamnesi dettagliata. È importante quantificare l’entità del sanguinamento, identificare fattori scatenanti, e raccogliere informazioni su sintomi associati, storia di fumo, esposizioni professionali, e precedenti malattie respiratorie.

L’esame obiettivo deve focalizzarsi sull’apparato respiratorio e cardiovascolare, ricercando segni di distress respiratorio, cianosi, anomalie dell’auscultazione polmonare, e segni di scompenso cardiaco. La presenza di febbre, perdita di peso, o linfoadenopatia può orientare verso specifiche cause.

La radiografia del torace rappresenta il primo esame di imaging, anche se può essere normale nel 20-30% dei pazienti con emottisi. La TC del torace ad alta risoluzione è più sensibile nell’identificare lesioni parenchimali, bronchiectasie, o masse che potrebbero non essere visibili alla radiografia standard.

Gli esami ematici dovrebbero includere emocromo completo, coagulazione, funzionalità renale, e marcatori infiammatori. In casi selezionati possono essere utili test autoimmuni, marcatori tumorali, o esami microbiologici dell’espettorato.

Gestione dell’emottisi

La gestione dell’emottisi dipende dalla quantità di sangue persa e dalla stabilità emodinamica del paziente. L’emottisi massiva rappresenta un’emergenza medica che richiede stabilizzazione immediata delle funzioni vitali e controllo urgente del sanguinamento.

Le misure conservative per l’emottisi lieve-moderata includono riposo a letto, soppressione della tosse se necessario, e trattamento della causa sottostante quando identificata. È importante evitare farmaci che possono aumentare il rischio di sanguinamento.

La broncoscopia può essere sia diagnostica che terapeutica, permettendo di identificare il sito del sanguinamento e di applicare trattamenti locali come lavaggi con soluzione salina fredda, instillazione di adrenalina, o applicazione di colle biologiche.

L’embolizzazione delle arterie bronchiali rappresenta una procedura interventistica efficace per il controllo dell’emottisi massiva, con tassi di successo immediato superiori al 90%. Tuttavia, la recidiva è possibile e può richiedere procedure ripetute.

Nei casi di emottisi associata a patologie respiratorie croniche, può essere necessario escludere complicanze come la BPCO riacutizzata o l’enfisema polmonare che possono richiedere una spirometria per la valutazione funzionale respiratoria.