Osteoporosi: cause, sintomi e prevenzione

L’osteoporosi rappresenta una delle patologie scheletriche più diffuse al mondo, caratterizzata dalla progressiva riduzione della densità ossea e dal deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo.

Questa condizione aumenta significativamente il rischio di fratture, anche in seguito a traumi minimi, compromettendo la qualità della vita e l’autonomia delle persone colpite. Comprendere i meccanismi che portano allo sviluppo dell’osteoporosi è fondamentale per identificare strategie di prevenzione efficaci e per riconoscere tempestivamente i segni della malattia.

Cos’è l’osteoporosi

L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro caratterizzata da una riduzione della massa ossea e da alterazioni qualitative del tessuto osseo che portano a un aumento della fragilità scheletrica. Il termine deriva dal greco e significa letteralmente “osso poroso”, descrivendo perfettamente la condizione di un tessuto osseo che diventa progressivamente meno denso e più fragile.

Il tessuto osseo è in costante rinnovamento attraverso un processo chiamato rimodellamento osseo, che coinvolge due tipi di cellule: gli osteoblasti, responsabili della formazione di nuovo tessuto osseo, e gli osteoclasti, che si occupano del riassorbimento dell’osso vecchio. In condizioni normali, questi due processi sono in equilibrio, mantenendo la massa ossea costante.

Nell’osteoporosi, questo equilibrio si rompe a favore del riassorbimento, con conseguente perdita netta di tessuto osseo. La struttura interna dell’osso diventa sempre più porosa, simile a una spugna con fori sempre più grandi, riducendo drasticamente la resistenza meccanica dello scheletro.

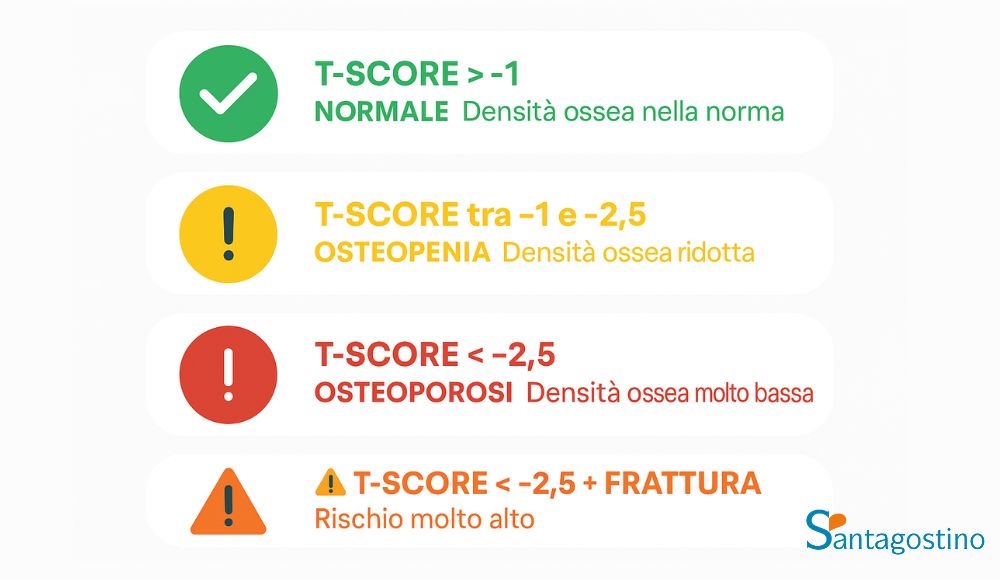

La densità minerale ossea viene misurata attraverso la densitometria ossea (DEXA), che confronta i valori del paziente con quelli di un giovane adulto sano. L’osteoporosi viene diagnosticata quando la densità ossea scende più di 2,5 deviazioni standard sotto la media del picco di massa ossea.

Tipologie di osteoporosi

L’osteoporosi può essere classificata in diverse categorie in base alle cause che la determinano. L’osteoporosi primaria rappresenta la forma più comune e include l’osteoporosi postmenopausale e quella senile. Queste forme sono legate principalmente ai cambiamenti ormonali e all’invecchiamento naturale.

L’osteoporosi postmenopausale colpisce le donne dopo la cessazione delle mestruazioni a causa della drastica riduzione degli estrogeni. Questi ormoni svolgono un ruolo protettivo fondamentale per il tessuto osseo, stimolando l’attività degli osteoblasti e inibendo quella degli osteoclasti. La loro carenza accelera significativamente la perdita di massa ossea.

L’osteoporosi senile interessa sia uomini che donne dopo i 70 anni ed è dovuta al progressivo invecchiamento delle cellule ossee e alla riduzione dell’efficienza dei meccanismi di riparazione tissutale. Con l’età, diminuisce anche la capacità di assorbire il calcio a livello intestinale e di sintetizzare la vitamina D.

L’osteoporosi secondaria è causata da altre condizioni mediche o farmaci. Tra le cause più comuni vi sono l’ipertiroidismo, l’iperparatiroidismo, le malattie infiammatorie croniche, i disturbi dell’assorbimento intestinale, e l’uso prolungato di corticosteroidi. Anche l’immobilizzazione prolungata può causare perdita di massa ossea significativa.

Fattori di rischio

I fattori di rischio per l’osteoporosi possono essere suddivisi in modificabili e non modificabili. Tra quelli non modificabili, l’età rappresenta il fattore più importante: dopo i 30 anni inizia una perdita graduale di massa ossea che si accelera significativamente dopo la menopausa nelle donne e dopo i 65 anni negli uomini.

Il sesso femminile costituisce un fattore di rischio maggiore a causa delle variazioni ormonali legate alla menopausa. Le donne possono perdere fino al 20% della massa ossea nei primi cinque anni dopo la cessazione delle mestruazioni. La storia familiare di osteoporosi o fratture osteoporotiche indica una predisposizione genetica alla malattia.

La costituzione fisica influenza il rischio: persone con corporatura esile e peso ridotto hanno generalmente una massa ossea inferiore e sono quindi più vulnerabili. L’etnia caucasica e asiatica presenta un rischio maggiore rispetto a quella africana, che tende ad avere una densità ossea superiore.

I fattori di rischio modificabili includono lo stile di vita e le abitudini alimentari. La sedentarietà rappresenta un fattore cruciale: l’attività fisica, specialmente quella che comporta carico sulle ossa, stimola la formazione di tessuto osseo. Al contrario, l’immobilità prolungata accelera la perdita di massa ossea.

Il fumo di sigaretta ha effetti negativi multipli sul metabolismo osseo: riduce l’assorbimento del calcio, interferisce con la produzione di estrogeni, e compromette la vascolarizzazione del tessuto osseo. L’abuso di alcol interferisce con l’assorbimento di calcio e vitamina D e ha effetti tossici diretti sugli osteoblasti.

L’alimentazione carente di calcio e vitamina D costituisce un fattore di rischio importante. Il calcio è il principale componente minerale dell’osso, mentre la vitamina D è essenziale per il suo assorbimento intestinale. Una dieta povera di questi nutrienti compromette la mineralizzazione ossea.

Sintomi dell’osteoporosi

L’osteoporosi è spesso chiamata “malattia silenziosa” perché nelle fasi iniziali non presenta sintomi evidenti. La perdita di massa ossea avviene gradualmente e senza manifestazioni cliniche, rendendo difficile la diagnosi precoce. Molte persone scoprono di essere affette da osteoporosi solo in seguito a una frattura.

Il primo sintomo spesso è rappresentato dalla frattura stessa, che può verificarsi anche in seguito a traumi minimi o addirittura durante normali attività quotidiane. Le fratture osteoporotiche più comuni interessano la colonna vertebrale, il polso e l’anca, ma possono coinvolgere qualsiasi osso.

Le fratture vertebrali possono causare dolore acuto alla schiena, che può essere intenso e persistente. Quando multiple vertebre collassano, si verifica una progressiva riduzione dell’altezza e lo sviluppo di cifosi, comunemente nota come “gobba della vedova”. Questa deformazione della colonna può causare dolore cronico e difficoltà respiratorie per la compressione degli organi interni.

La perdita di altezza progressiva, anche senza fratture evidenti, può essere un segnale dell’osteoporosi vertebrale. Una riduzione dell’altezza superiore a 4 cm rispetto all’altezza massima raggiunta in gioventù dovrebbe sempre destare attenzione e motivare approfondimenti diagnostici.

Il dolore osseo diffuso, specialmente a livello della colonna vertebrale e delle anche, può essere presente nelle fasi più avanzate. Questo dolore tende a peggiorare con l’attività fisica e a migliorare con il riposo, ma può diventare costante negli stadi più severi.

La debolezza muscolare e i disturbi dell’equilibrio spesso accompagnano l’osteoporosi avanzata, aumentando il rischio di cadute e conseguenti fratture. La riduzione della forza muscolare è spesso correlata alla riduzione dell’attività fisica dovuta al dolore e alla paura di cadere.

Complicanze e conseguenze

Le fratture rappresentano la complicanza più grave dell’osteoporosi e hanno un impatto significativo sulla mortalità e morbidità. Le fratture dell’anca sono particolarmente pericolose: circa il 20% dei pazienti muore entro un anno dalla frattura, principalmente per complicanze legate all’immobilizzazione prolungata come embolia polmonare, polmonite e infezioni.

Tra i sopravvissuti alle fratture dell’anca, solo il 50% riacquista la mobilità precedente, mentre molti rimangono permanentemente disabili e necessitano di assistenza per le attività quotidiane. Questo comporta un notevole impatto psicologico e sociale, oltre che economico per le famiglie e il sistema sanitario.

Le fratture vertebrali, anche quando asintomatiche, possono causare deformità progressive della colonna con conseguente riduzione della qualità della vita. La cifosi pronunciata può interferire con la funzione respiratoria e digestiva, mentre il dolore cronico limita significativamente l’autonomia funzionale.

L’impatto psicologico dell’osteoporosi non deve essere sottovalutato. La paura di cadere e di subire fratture può portare a limitazioni volontarie dell’attività fisica, creando un circolo vizioso che accelera la perdita di massa ossea e muscolare. Depressione e ansia sono comuni nei pazienti con osteoporosi severa.

Diagnosi dell’osteoporosi

La diagnosi di osteoporosi si basa principalmente sulla densitometria ossea (DEXA), considerata il gold standard per la valutazione della densità minerale ossea. Questo esame utilizza raggi X a bassa dose per misurare la densità ossea tipicamente a livello della colonna lombare e del femore prossimale.

I risultati vengono espressi come T-score, che confronta la densità ossea del paziente con quella di un giovane adulto sano dello stesso sesso al picco di massa ossea. Un T-score superiore a -1 è considerato normale, tra -1 e -2,5 indica osteopenia (riduzione della densità ossea), mentre un valore inferiore a -2,5 diagnostica l’osteoporosi.

Gli esami del sangue possono fornire informazioni complementari valutando i marker del metabolismo osseo, i livelli di calcio, fosforo, vitamina D e paratormone. Questi parametri aiutano a identificare eventuali cause secondarie di osteoporosi e a monitorare l’efficacia del trattamento.

Le radiografie convenzionali sono utili per identificare fratture vertebrali e valutare la morfologia ossea, ma non sono sufficientemente sensibili per diagnosticare l’osteoporosi nelle fasi iniziali. La perdita di massa ossea deve essere superiore al 30% per essere visibile alle radiografie standard.

Strumenti di valutazione del rischio come il FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) integrano diversi fattori di rischio per calcolare la probabilità di frattura nei successivi 10 anni, aiutando a identificare i pazienti che potrebbero beneficiare di trattamento preventivo.

Prevenzione dell’osteoporosi

La prevenzione dell’osteoporosi dovrebbe iniziare fin dall’infanzia e dall’adolescenza, quando si costruisce il picco di massa ossea che rappresenta il “capitale osseo” per tutta la vita. Un’alimentazione ricca di calcio e vitamina D, associata a regolare attività fisica, è fondamentale per massimizzare l’accumulo di massa ossea durante la crescita.

L’attività fisica rappresenta uno dei pilastri della prevenzione. Gli esercizi con carico peso, come camminata, corsa, danza e sollevamento pesi, stimolano la formazione di nuovo tessuto osseo. Anche esercizi di equilibrio e coordinazione sono importanti per ridurre il rischio di cadute.

L’alimentazione deve garantire un apporto adeguato di calcio e vitamina D. Il fabbisogno giornaliero di calcio varia con l’età: 1000 mg per adulti fino a 50 anni, 1200 mg per donne in postmenopausa e uomini over 70. La vitamina D dovrebbe essere assunta in quantità di 800-1000 UI al giorno, specialmente in anziani e persone con scarsa esposizione solare.

La modifica degli stili di vita include l’eliminazione del fumo e la moderazione del consumo di alcol. Il fumo accelera la perdita di massa ossea e interferisce con l’efficacia dei trattamenti, mentre l’eccesso di alcol compromette l’assorbimento dei nutrienti essenziali per la salute ossea.

Trattamento dell’osteoporosi

Il trattamento dell’osteoporosi si basa su un approccio multidisciplinare che combina modificazioni dello stile di vita, supplementazione nutrizionale e, quando necessario, terapia farmacologica. L’obiettivo principale è ridurre il rischio di fratture rallentando la perdita di massa ossea o stimolando la formazione di nuovo tessuto.

I bifosfonati rappresentano la prima linea di trattamento farmacologico. Questi farmaci si legano al tessuto osseo e inibiscono l’attività degli osteoclasti, riducendo il riassorbimento osseo. Esempi comuni includono alendronato, risedronato e ibandronato, disponibili in formulazioni orali settimanali o mensili.

La terapia ormonale sostitutiva può essere considerata nelle donne in postmenopausa precoce, specialmente se presentano sintomi vasomotori significativi. Gli estrogeni mantengono la densità ossea, ma il loro uso deve essere valutato attentamente considerando i potenziali rischi cardiovascolari e oncologici.

Farmaci più recenti come il denosumab, un anticorpo monoclonale che inibisce il RANK-ligando, e il teriparatide, un analogo del paratormone che stimola la formazione ossea, sono riservati a casi selezionati di osteoporosi severa o resistente ad altri trattamenti.

La supplementazione di calcio e vitamina D è spesso necessaria per garantire livelli ottimali di questi nutrienti. Tuttavia, la supplementazione di calcio dovrebbe essere personalizzata in base all’apporto dietetico e ai livelli sierici, poiché un eccesso può aumentare il rischio cardiovascolare.

Il monitoraggio del trattamento include controlli densitometrici periodici per valutare l’efficacia della terapia e esami del sangue per verificare la compliance e identificare eventuali effetti collaterali. La prevenzione delle cadute attraverso programmi di esercizio specifici e modifiche ambientali domestiche rappresenta un aspetto complementare fondamentale del trattamento.

È importante valutare la salute ossea nel contesto generale della salute del paziente, considerando anche altri fattori che possono influenzare il metabolismo osseo come l’azotemia per la funzionalità renale e il colesterolo per il rischio cardiovascolare complessivo.